a juventude brasileira quer trabalho decente e não mais precarização do trabalho

A crise econômica e a má condução no enfrentamento da pandemia de covid-19 trazem graves consequências para a juventude brasileira em todas as dimensões da vida social, inclusive em suas possibilidades de inserção em um trabalho decente: as taxas de desemprego, a precariedade dos vínculos e a desistência na busca por trabalho explodem, sobretudo, entre os segmentos juvenis mais pobres, entre as jovens mulheres, as pessoas negras e moradoras das periferias.

É nesse contexto que surge mais uma tentativa de fazer passar a boiada. Dessa vez a proposta do governo é retirar direitos trabalhistas e, mais uma vez, transferir os custos da crise para a juventude que busca seu lugar no mercado de trabalho.

A Medida Provisória nº1045, que institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, vem sendo apresentada como uma estratégia para enfrentar a piora de todos os indicadores de acesso e permanência no trabalho.

No entanto, as modificações feitas no texto dessa Medida transformam a proposta num perigoso mecanismo de degradação das condições de trabalho, atingindo duramente o sistema de direitos trabalhistas e de acesso à justiça do trabalho, principalmente por incluir, sem nenhum diálogo social, dois novos programas: o Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego (PRIORE), que reedita as propostas da “carteira verde-amarela”, já rejeitada pela sociedade e pelo parlamento brasileiro, ) e o Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva (REQUIP), uma nova modalidade de trabalho para jovens de 18 a 29 anos que, embora travestida de qualificação profissional, é totalmente desprotegida, e afronta toda a legislação de garantia de direitos da juventude.

Nessa modalidade proposta, o/a jovem não tem qualquer tipo de vínculo empregatício; não recebe salário, mas somente um “bônus de inclusão produtiva” (paga com recursos públicos) e uma “bolsa de incentivo à qualificação” (paga pelo empregador) ambas com valor máximo de R$275,00. O período de férias é trocado por um recesso parcialmente remunerado, o vale transporte também não é pago integralmente e não há recolhimento previdenciário, afetando a aposentadoria.

Trata-se, assim, de uma modalidade de trabalho altamente precarizada, que transforma o/a jovem em “trabalhador de segunda classe”, em uma clara discriminação negativa em função da idade, como aponta nota do Ministério Publico do Trabalho. Isso fere profundamente os princípios do Estatuto da Juventude, que estabelece, no seu artigo 14, que todo jovem tem direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, adequadamente remunerado e com proteção social.

O preço, no entanto, não é alto apenas para jovens: o Requip funciona com subsídios públicos, ou seja, toda a sociedade custeará um programa que produz vínculos frágeis para o/a jovem que busca emprego. Além disso, diversos estudos já apontaram que há nesse tipo de proposta um risco altíssimo das empresas substituírem seus atuais empregados para reduzir custos com a folha. Dessa forma, podemos dizer que toda a sociedade paga, enquanto poucas empresas efetivamente se beneficiam.

A MP cria outro grave problema, ao praticamente levar ao desmonte da lei da aprendizagem, ferindo gravemente os princípios estabelecidos pelo ECA e pelo Estatuto da Juventude, permitindo que a empresa contabilize o jovem admitido na modalidade do Requip no percentual que deveria ser garantido para a presença de jovens aprendizes – a cota mínima da legislação vigente é de 5% da mão de obra que demanda qualificação profissional. Assim, as empresas poderão deixar de contratar aprendizes, que estariam em condição de trabalho especial e mais protegido, para contratar jovens em condição muito mais desvantajosa, gerando o esvaziamento da cota de aprendizagem.

Sem tomar as medidas que garantam trabalho decente para jovens brasileiros, essa proposta, se aprovada no parlamento e executada pelo governo federal, certamente produzirá uma significativa piora nas condições de trabalho das/os jovens, que hoje já estão entre as maiores vítimas da crise sanitária, econômica, social e política do País. .

As soluções para enfrentar os agravamentos das dificuldades e desigualdades que explodem na sociedade brasileira não podem ser feitas às custas dos direitos e da proteção dos mais pobres e mais vulneráveis, como os jovens em busca de emprego. A juventude precisa de políticas públicas de geração de trabalho e renda, que ampliem suas chances no presente e no futuro, não de falsas soluções que interessam a poucos.

Nós, organizações, redes, movimentos, pesquisadores/as e técnicos/as do campo da juventude defendemos que essa proposta seja rejeitada pelas consequências negativas que engendra, implicando na piora das condições de trabalho de parcelas significativas da juventude. Ao invés de soluções que geram desproteção, é preciso que sejam construídas, com urgência, alternativas concretas que garantam o direito à renda, à formação profissional e ao Anna trabalho decente, em sintonia com o que preconizam o Estatuto da Juventude e a Agenda Nacional do Trabalho Decente para a Juventude.

Faça a adesão individual ou institucional por meio deste formulário.

Assinam essa nota:

Abong – Associação Brasileira de ONGs

Ação Educativa – Assessoria, Pesquisa e Informação

Associação Cristã de Moços do Rio de Janeiro

Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (FINEDUCA)

CAJUEIRO Centro de Formação, Assessoria e Pesquisa em Juventude – Goiânia GO

Campanha Nacional pelo Direito à Educação

Casa Neon Cunha – SBC

CDHEP – Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo

CEP – Centro de Estudos Periféricos /Unifesp

CONEN – Coordenação Nacional de Entidades Negras

Centro de Estudos Bíblicos – CEBI

Coletivo Afroencantamento – Maricá – RJ

Coletivo Acaçá Axé Odô

Coletivo de Terapeutas Solidários

Coletivo Terra Firme/ Russo apr – Ibirité MG

Coral Cênico Cidadãos Cantantes

Criola

Dominicanas de São José

Familia LGBT Horus

FASE – RJ

Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil

Fórum da Cidadania de Santos

Fórum Social da Baixada Santista

Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos

Grupo de Estudos e Pesquisas em Juventudes e Educação (UFRGS)

Grupo de Pesquisa JEDS – Juventude, Educação e Sociabilidades

Grupo de Pesquisa GERAJU – Gerações e Juventude (UnB)

GT 13 – Sociologia da Juventude da SBS

INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos

Iniciativa De Olho Nos Planos

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – IBASE

Instituto Pólis

ISBET – Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento

Instituto Transformar Shélida Ayana

IPJ – Instituto Paulista de Juventude

Movimento Kizomba

NAMAS7Ê

Nucleo Transmasculinidade Família Stronger

Programa Observatório da Juventude (UFMG/MG)

Rede Conhecimento Social

Rede de Desenvolvimento Quilombola Eparrêi

Rede Escola Pública e Universidade – REPU

Rede Periferica LGBTI Familia Stronger

Sanatório Produções

Observatório das Juventudes – FAE UEMG

Observatório Jovem do Rio de Janeiro/UFF

Oxfam Brasil

Pastoral Fé e Política da Diocese de Campo Limpo

PerifaConnection

Uneafro Brasil

TREM CULTURAL PAULCO DE RUA INTERATIVO

Deputado Federal José Ricardo PT/AM

Deputada Estadual Mônica Francisco – PSOL/RJ

Deputado Estadual Dr Jorge Do Carmo PT/SP

Deputada Federal Áurea Carolina – PSOL/MG

Deputado Federal Rogério Correia (PT/MG)

Mandata Coletiva do Quilombo Periférico – PSOL/SP

Gabriel Medeiros – Subsecretário da Juventude do Governo do Estado do Rio Grande do Norte

Adenilson Souza Cunha Júnior – UESB

Adolfo Breder – Escola de Talentos

Agnes Hoy

Akeslayne Maria de Camargo

Alessandro de Souza

Alexandre Piero

Alexandre Ribeiro Rodrigues- UFRGS

Álida Angélica Alves Leal – UFMG

Aline Cardoso

Amanda Linhares

Ana Alice Neves Nunes Ramos- Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade

Ana Cecilia Arruda

Ana Célia Pereira Gomes. DSJ

Ana Sharp – caos.A

André Sobrinho – Fiocruz

Ana Luísa Fayet Sallas – PPG-Sociologia UFPR

Anna Luiza Salles Souto

Ana Paula da Silva (DDSE/UFF)

Anderson Campos – CESIT-UNICAMP

André Lázaro

Andrea Rodrigues Ferro – UFSCar

Andressa Pellanda

Antonio Nery Filho – Coletivo Intercambiantes BR

Any Haline França e Silva – Associação Beneficente São Martinho- RJ

Arnaldo Lobo de Oliveira. Província Carmelitana de Santo Elias

Aurelio do Nascimento

Arnaldo Feiteira Campos Junior

Beto Cury – ex -Secretário Nacional de Juventude

Beatriz Akemi Takeiti – UFRJ

Betânia dos Santos Cordeiro

Bianca Lessa – ISBET

Bianca Pimentel de Sena

Breitner Tavares (UnB-FCE)

Bruna Matos – Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores de MG

Carlos Humberto de Albuquerque Spinelli

Carlos Humberto de Albuquerque Spinelli

Carmem Lucia Teixeira Centro de Juventude Cajueiro Goiânia Goiás

Caíque Diogo de Oliveira

Carolina Moreira Marques

Cássia Caneco – Instituto Pólis

Cássia Janeiro

Carlos Antônio Bonamigo – Unioeste

Carmen Helena Lopes da Silva Gonçalves

Carmen Lucia Bezerra Machado – UFRGS

Carmen Sylvia Vidigal Moraes – Feusp

Carolina Simões Pacheco (UFPR)

Claudia Bandeira

Christiane Mery Costa

Cláudia Ocelli Costa

Clóvis Abreu da Silva

Cristiane Teixeira Lourenço

Conceição Paludo – FACED/UFRGS

Cristiane Batista Andrade -Fiocruz

Elisa Terezinha Bettega

Elisabeth Belisário

Elisety Veiga Maia – MMCC-Pará

Elzira Vilela

Daiane de Araújo Gonçalves

Daniel Souza da Costa

Daniela Alfonsi

Daniela Abreu Matos – UFRB

Daniela Helena Cristina da Silva

Daniella Nogueira – IFMG/Conselheiro Lafaiete

Débora Cristina Goulart – Unifesp/REPU

Denise Pereira Martins

Deolinda Armani Turci – UEMG

Devydd dos Santos Teixeira – Projeto GERMINA

Diógenes Pinheiro – UNIRIO

Dirce Zan

Douglas Belchior

Douglas Bortone

Edinei Messias Alecrim – Universidad Interamericana

Edmar Augusto Semeão Garcia

Elane Novaes

Elaine Rodrigues Dutra da Silva

Elen Linth Marques Dantas

Eliane Ribeiro – UNIRIO

Elisinete Santos Sousa – CEBs Regional Norte 1

Elmir de Almeida – USP

Eric Moura

Eroy Aparecida da Silva – Intercambiantes SP

Fabiola Mônica da Silva Gonçalves (UEPB/GT 03 ANOED/ GT 59 ANPPEP)

Fausta P. Couto (UNEB-BA)

Felipe de Souza Tarabola – USP/UFSCAR

Felipe Freitas

Fernanda Papa

Flávia Ginzel

Flávio da Silva Paiva/ Coletivo Terra Firme BH/MG

Flávio Gonçalves de Oliveira

Francy Júnior – Movimento de Mulheres Negras da Floresta-Dandara

Francisco André Silva Martins – Observatório das Juventudes UEMG

Gabriel Di Pierro Siqueira – Ação Educativa / UFSCar

Gabriel Medina

Gabrielle Cadete – Emancipa Salvadora Lopes

Geovan Bantu

Gustavo Figueiredo – UFRJ

Hamanda Pontes – Universidade de Brasília

Helena Wendel Abramo

Ieda Maria

Inara de Aguilar Costa

Israel Ribeiro Dos Santos UNIME

Jamilly Ayana ( CETEP)

Jorge Luis Trindade da Silva – Província Camelitana de Santo Elias (PCSE)

Jane Santos da Silva – UNIRIO

Jeniffer Cristina Ferreira Justino

Jaqueleide Lima – cidadã

Jéssica Guerreira Gimenes Martins

Joelma Rabelo Matos

Josefa Alexandrina Silva – UNIFAL-MG

Juarez Dayrell

Júlia Érika Moreira Bastos – PPGCS – UNESP/ Marília

Juliana Oliveira de Santana Novais – Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL)

Juliana P. Lopes

Junior Trevisan

Kauanne Santos Patrocino

Karoline Rebecka Siqueira Ferreira

Laís Melo Corrêa – UFSCar Sorocaba

Laís Wendel Abramo

Leandro Monteiro – UFF

Leandro Rogério Pinheiro (UFRGS)

Leonardo Souza Santos

Licinia Maria Correa – UFMG

Liana de Paula – Unifesp

Louziane Souza

Lubelia de Paula Souza Barbosa

Lucélia M B Bassalo – UEPA

Lucia Chiyere Ijeoma Udemezue

Lucia Xavier

Lúcia de Cássia Tavares

Luciana Gonçalves de Araújo – Associação Beneficente São Martinho

Luciana Pereira dos Santos

Luís Antonio Groppo – coordenador do GT03 – Movimentos sociais, sujeitos e processos educativos da ANPEd

Luís Henrique Sacchi dos Santos (UFRGS)

Luis Paulo Bresciani

Mafalda Pequenino

Maíce Figueira

Maria Alice Junqueira de Almeida – Cenpec

Maria Isabel da Cunha

Mary Garcia Castro -Uniao Brasileira de Mulheres (UBM)

Melissa de Mattos Pimenta – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Melissa Tarrão – Pastoral da Juventude e USP

Marcela Coelho Monteiro Esteves

Marcelo Pereira de Almeida Ferreira – UFPA/Castanhal

Marcia Pompermayer – DASDOIDA

Márcio Bernardes de Carvalho – Universidade Tuiuti do Paraná

Marco Antônio Peixoto

Marcos Day ex Coordenador Pj Diocese de Rio do Sul / SC

Marcos Eduardo de Souza Bahia

Marcos José Pereira da Silva – Ação Educativa

Marcos Vinícius Sales – UFF

Marcus Basso (UFRGS)

Mariana Marins de Luna Freire

Marriete de Sousa Cantalejo

Maria Aparecida Mendes dos Anjos

Maria Carla Corrochano – UFSCar/REPU/ GT Sociologia da Juventude da SBS

Maria Clara Bueno Fischer

Maria Cristina de Queiroz Barbosa

Maria D’Alva Macedo Ferreira – NUPEC/UFPI

Maria Neves Souza

Maria Pereira – UFF/ Praga Conexões

Maria Virginia de Freitas

Marília Rovaron – Unesp

Marinete Merss

Mari Polachini – MoCAN (Movimento Contra as Agressões à Natureza)

Mateus Miguel Martins Silva – UJB

Maurício Liberal Augusto

Mirela Figueiredo Santos Iriart/ Trace-Uefs

Miriam Abramovay Flacso Brasil

Mônica Roberta Antonio

Mônica Dias Peregrino Ferreira – UNIRIO

Murilo Amatneeks

Natalino Neves da Silva – UFMG

Nathalie Beghin

Olivia Maria Costa Silveira

Pamella Lima – UFF

Paulo César Rodrigues Carrano – UFF

Paulo Fraga – NEVIDH – UFJF

Pedro de Carvalho Pontual – UNIRIO e CEAAL Brasil

Pérola Campos da Mota Xavier Goulart – Coletivo Benta

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva UFSCar e Ação Educativa

Priscila K. Corrêa

Prof. Alex Goes

Professor Ricardo – Rede Emancipa(educação popular) / Núcleo PSOL-MES

Rafael Queiroz Alves

Rafael Cícero – Rede Ubuntu de Educação Popular / USP

Ramiro Castro- AGETRA

Regia Cristina Oliveira – USP

Regina Novaes – pesquisadora do CNPq

Regina Brunet – Movimento Kizomba

Renata Miranda Mendes

Renato Almeida

Riane Barbosa do Nascimento

Rilton Santos

Roberto Marques – UFRJ

Rodrigo Cardozo

Rômulo Ribeiro de Freitas Junior / UFSCar

Romulo Silva – Sociólogo/Produtor Cultural

Ronaldo Vinicius – CMDJSP

Roque Luiz Sibioni

Rute Vivian Angelo Baquero

Sergio Haddad

Severine C Macedo – Doutoranda PPGEDU/UNIRIO

Sheyla Klicia Silva da Conceição -Cejuve

Shirley Martins vieira de jesus

Sônia Maria de Campos – UFSCar Sorocaba

Sonia Maria da Cunha Mayer

Susana Maria Maia – UFF

Suzani Cassiani

Symaira Poliana Nonato – Professora UFMG

Talita Nascimento

Tânia Mara Dornellas dos Santos –

Tony Sagga

Tadeu Lima de Souza

Tainara Dos Santos Oliveira – Ufscar Sorocaba

Tania Suely Luz Silva Sousa

Tauá Pires

Theo Peixoto Scudellari – UNESP

Tiago da Silva Souza – Centro Paula Souza

Vanderlete Pereira da Silva

Vanessa Carvalho

Vereadora Elaine do Quilombo Periférico/SP

Victória Bassan – Movimento Pedagogia Hip-Hop pela Vida

Vitor Nisida – Instituto Pólis

Xayane Lopes – associação Cristã de moços(acm)

Wellington da Cruz – Ação Educativa

Wellington dos Santos França

Willian Simoes – UFFS

Wivian Weller – Universidade de Brasília (UnB)

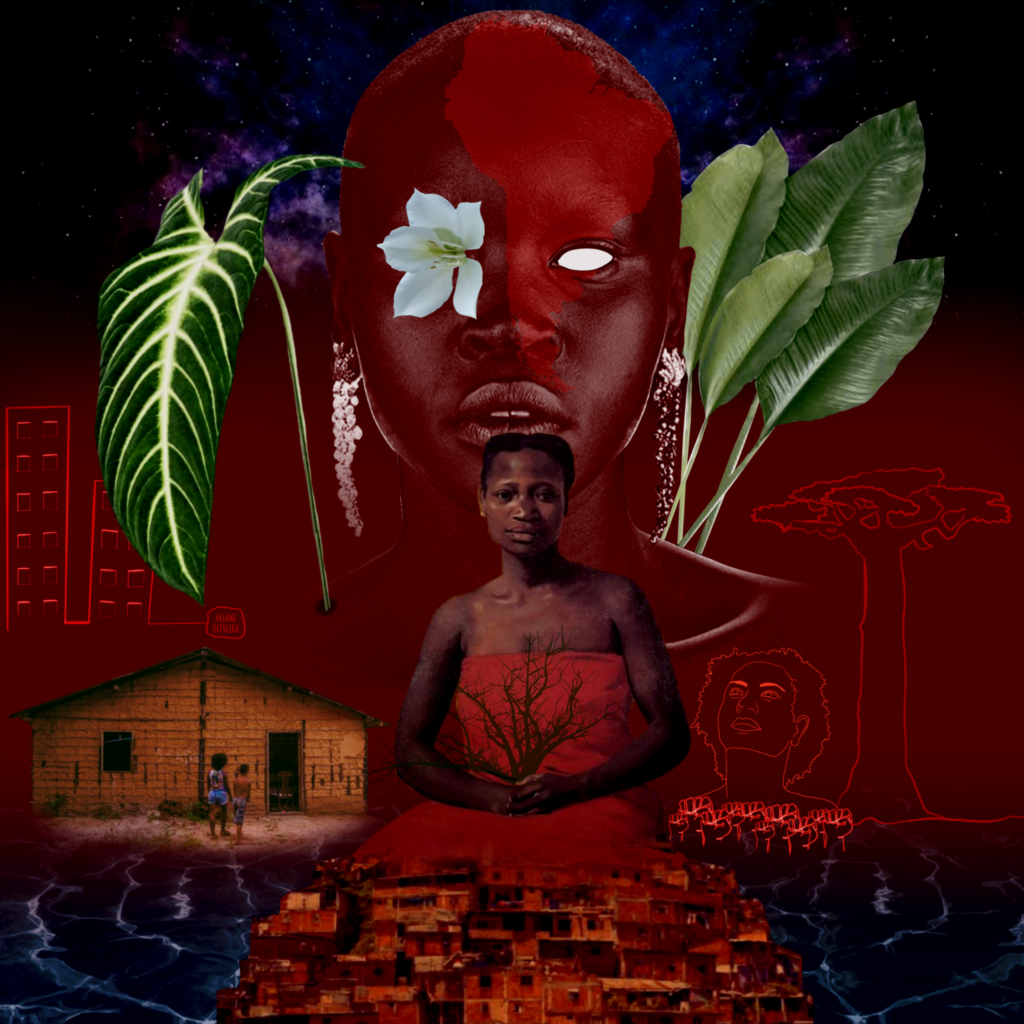

Arte feita por

Arte feita por